[目] マメボヤ目

[科] ヘンゲボヤ科

[属] ツツボヤ属

[学名] Clavelina arafurensis Tokioka, 1952 (?)

[標準和名]-

【愛称】-

【推奨呼称】 ショウシボヤ (硝子海鞘)

[性質] 群体

この分類はまったく自信がありません。

いろいろ調べても、このホヤに似たものを掲載しているサイトがほとんどありません。

困りました(>_<)。

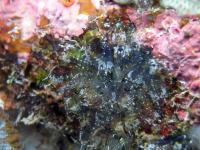

ムネボヤの仲間と解説している方もいらっしゃいましたが、群落の形状や個虫の発生状態など視覚的なものからはツツボヤの仲間だと思います。

推奨呼称はガラス細工っぽさから付けてみました。

最初は電線みたいだったのでコンロボヤにしようと思ったのですが、格好悪いのでやめました。

防犯ガラスのような銅線模様が綺麗だったので、“ガラス”で良いでしょう。

ちょっと格好良さげに硝子(ショウシ)としてみたわけです。

今までに3回見つけました。

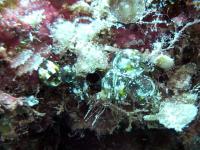

いずれも岩の裂け目やくぼみといった場所に生息していました。

なので撮影が難しい。

無色透明に近く、白い斑がストロボを反射するため、ピントも輝度も合いません。

ほんとうに難しいホヤです。

しかも個虫のサイズが小さいです。

海中でまじまじと観察しても無理があるので、何枚も撮ることをお薦めします。

ズームも変えて、いろいろ撮ったほうが良いです。

色や斑は群落によって異なるので、集めてみたら面白いと思います。

どこにいるとも言いづらい種類ですね。

これまで見つけたのは石垣島、渡嘉敷島、座間味島で1回ずつです。

あまり淀んでいない岩場、ぐらいしか共通点はありません。

大きな個虫の群落を観察しやすい場所で見つけてみたいです。